|

| Siegel R, Miller K, Jemal A., «Cancer statistics, 2018», Cancer Journal for Clinicians, 2018. Fuente |

|

| Infografía sobre el mecanismo de acción de MCLA-158. Fuente |

Este Blog aparece para mostrar al mundo las tareas correspondientes al Máster de Cultura Científica de UPV/EHU - UPNA 20-21.

|

| Siegel R, Miller K, Jemal A., «Cancer statistics, 2018», Cancer Journal for Clinicians, 2018. Fuente |

|

| Infografía sobre el mecanismo de acción de MCLA-158. Fuente |

La estructura del reportaje

Finalmente, la parte final antes de enfretarme a la escritura del reportaje sobre investigación en cáncer es la definición de la estructura que me gustaría seguir a la hora de escribirlo.

En primer lugar, utilizaré el informe de AECC para una pequeña introducción sobre la enfermedad y utilizarlo como gancho para el tema clave del reportaje, que será la investigación actual sobre cáncer.

Una vez introducido el tema, procederé a dar ejemplos de tratamientos experimentales que se están utilizando actualmente para tratar la enfermedad. Después, trataré el tema clave que es el estudio publicado en Nature Cancer donde participaron investigadores españoles. De tal forma, que además de ofrecer información sobre un tema importante para la salud de la población también estaré ofreciendo información y promoción sobre la ciencia en España.

Dado que las fuentes que se utilizan no ofrecen opinión sobre los autores de dicho artículo, y puede resultar de vital importancia conocer la opinión de estos científicos, en la parte final, añadiré algunas de las declaraciones que han podido hacer a otros medios periodísticos como en la página web del Institute for Research in Biomedicine en Barcelona y de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer. En estas declaraciones, el autor principal del grupo de investigación da su opinión sobre la investigación sobre cáncer así como del artículo publicado en Nature Cancer.

Por lo tanto, habrá una introducción a la enfermedad y cuál es su situación actual; posteriormente, tratamientos actuales y especial hincapié en el publicado en Nature Cancer; y finalmente, opinión del Dr. Eduard Batlle, científico del Institute for Research in Biomedicine y autor del artículo científico elegido.

Solu.. ¿qué?

La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Por tanto, tenemos dos partes, el soluto que es el compuesto que queremos disolver; y el disolvente, el compuesto donde queremos disolver nuestro soluto. La solubilidad es una medida que nos dice la cantidad (masa, gramos) que se puede disolver en determinada cantidad (masa) de disolvente. Hoy me planteo estudiar la solubilidad del azúcar en agua y cómo la temperatura influye en la solubilidad de la misma. Asimismo, buscando la solubilidad del azúcar encontramos que es: 200 gramos de sacarosa en 100 g de agua a 25ºC. El experimento que planteo es ver cómo la solubilidad cambia cuando la temperatura del disolvente es diferente. Asi, partimos de un vaso con 50 ml de agua fría o caliente a la que vamos a añadir 30 g de azúcar y vamos a observar qué es lo que pasa cuando intentamos disolver el azúcar en ambas condiciones.

¿Qué hacer si no quiero que mi galleta se rompa?

A quien no le gusta un buen vaso de leche con galletas, y es que ahora que viene o ha llegado mejor dicho, el buen tiempo, pequeños cambios en este proceso tan sencillo como utilizar leche fría podría en vez de caliente, podría ayudarnos a disfrutar de este pequeño manjar.

Para poder saber qué hacer para que no se rompan las galletas al mojarlas en leche, primero, tendremos que saber por qué se rompen. Es la primera forma de enfocarnos en el gran problema que puede surgir un domingo por la mañana cuando estamos disfrutando de unas buenas galletas con trocitos de chocolate y un buen vaso de leche. La principal desventaja que presentan las galletas es su porosidad, si, nuestras galletas son sólidos que dejan entrar líquidos por capilaridad. Y es esta capilaridad la que hace que las galletas están tan ricas al mojarlas. La leche entraría por capilaridad en la galleta; pero llega un momento en el que no puede entrar más líquido y la galleta comienza a deshacerse. Asímismo, la parte de la galleta a la que aún no le ha llegado el líquido, también llega un punto donde ya no puede aguantar el peso de la galletas más todo el líquido que ha entrado y se rompe. Además, la temperatura de la leche tiene un punto importante aquí, la galleta aguanta sin romperse más tiempo cuando la leche está fría; pues el calor hace que la galleta se pueda deshacer con más facilidad.

|

| Fuente |

|

| Ecuación Washburn. Fuente |

En conclusión, según el líquido que utilicemos (leche, café, té,..) y según la galleta que queramos comer, el tiempo que podemos aguantar sin que se rompa es diferente. Pues no es lo mismo una galleta que está rellena o si tiene cobertura de chocolate. Todo influye a la hora de mojar una galleta.

En periodismo, y a la hora de hacer un reportaje, son muy importantes las fuentes. De dónde sale la información que el periodista utiliza en su textos. Como ya había comentado, quiero hablar sobre cáncer, más concretamente sobre tratamientos, por lo que voy a utilizar dos fuentes principales:

- Informe sobre la investigación e innovación en cáncer en España. Es un informe que desarrolló la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que hace un resumen sobre cómo está la investigación actual contra el cáncer en nuestro país desde diversos puntos de vista. Por ello, será un fuente que me sirva de base para el reportaje, para saber qué medicamentos hay actualmente en el mercado y cuáles son las tendencias que están apareciendo tanto para investigar como para tratamiento. Podré obtener información no solo de tratamientos actuales sino también de los ensayos clínicos que se están llevando hasta la fecha.

El informe es de 2018, pues fue el primer informe que salió a la luz. Intentaré buscar algún informe más reciente, aunque mi principal objetivo con el uso de esta fuente es obtener información base sobre la que construir el reportaje.

Las medidas en la cocina son muy importantes, pues podemos pasar de tener un dulicioso pastel a tener todo lo contrario. Pero no solo eso hay que tener en cuenta, sino que, no es lo mismo decir que tienes que poner 100 g de harina que 3 tazas de harina. Cuando se hace repostería hay que tener en cuenta de dónde viene la receta, pues en España estamos acostumbrados a trabajar en el sistema internacional y todo aparece en gramos.. Pero cuando la receta viene de Estados Unidos, por ejemplo, las medidas que utilizan son totalmente diferentes. Aquí dejo una tabla de medidas que puede ser de gran utilidad.

En España, y en gran parte de Europa, utilizamos el sistema métrico internacional y en la cocina los ingredientes se miden en gramos (y derivados) y mililitros (y derivados), lo cual resulta de gran sencillez si lo comparamos con otros sistemas. En general, para medir los ingredientes, utilizamos una pequeña báscula. Ahora las hay muy modernas que miden en diferentes unidades (desde gramos, onzas hasta mililitros). Pero en general, utilizamos una báscula cuando el ingrediente es sólido y un vaso medidor cuando el ingrediente es líquido. Aquí añado, que la cocina no siempre es muy precisa, es decir, muchas veces no importa tener 200 g de harina o 220 g de harina, y por ello, muchas recetas muestran sus medidas en tazas o cucharadas.

Otro de los factores importantes en las medidas, es la precisión, y que, como acabo de comentar en la cocina no es extremadamente importante. Aunque también dependerá de la persona que cocine. Desde mi punto de vista, las medidas pueden ser redondeadas y los decimales no se suelen utilizar. Pero siempre es imporante redondear de acuerdo a la cantidad, es decir, no es lo mismo decir que pones 20 g más de harina que poner 20 g más de sal. Podrías pasar de una comida en su punto a una comida imposible de comer.

A modo de ejemplo, aquí os dejo una receta donde podréis ver todo lo que he comentado durante la entrada:

|

| Receta Paella Valenciana. Fuente. |

|

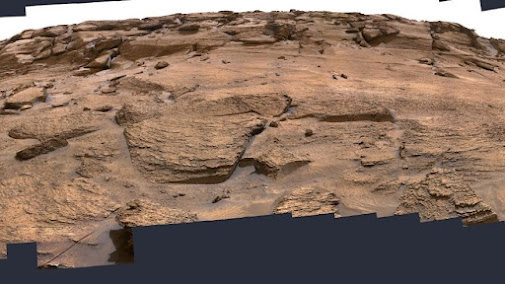

| Imagen ampliada de la puerta. Fuente |

|

| Imagen completa. La puerta está en la parte superior izquierda. Fuente. |

Pero... ¿podría ser una puerta para seres pequeños?

¿Qué me interesa? O, mejor dicho, ¿de qué me gustaría hablar?

Actualmente, en el mundo, hay tantas preocupaciones y tantas noticias que salen “al mercado” cada día, que es difícil decir que solo me gustaría saber sobre un tema en concreto. Todos los temas que están en auge, como el cáncer, cambio climático, salud mental... todos parecen ser idóneos para sumergirnos un poco más y entender más detenidamente algunos conceptos.

Pero, soy biotecnóloga, así que, me gustan mucho los temas relacionados con lo “bio” y aunque, casi todo se podría relacionar con la biología (al final casi todo puede afectar a los seres vivos), tengo una espinita clavada con el tema del cáncer. Sí, es tópico, sí. Pero es que hace menos de un mes, apareció en las noticias que unos investigadores de Barcelona habían empezado a probar un anticuerpo contra células tumorales y que bloquearía la metástasis (de hecho, aquí os dejo el link al artículo por si estáis más interesados, que, nada más y nada menos, está publicado en la revista Nature Cancer). Entonces, mi vena biológica, se ha decidido completamente por intentar saber más acerca de las curas o posibles curas que tenemos actualmente contra el cáncer. ¿Qué hay disponible realmente para el paciente? ¿Qué se está estudiando? ¿En qué fase está? ¿Podremos tenerlo pronto? Todo esto y, mucho más, es lo que me planteo averiguar en las próximas semanas…

Cuando pienso en neurociencia, pienso en imágenes impactantes. Y, es que, muchos de los experimentos que se llevan a cabo en esta rama de la ciencia se realizan utilizando microscopía. Y no microscopía tradicional sino que se utiliza microscopía de fluorescencia o microscopía electrónica.

Para enseñaros algunas de estas imágenes, me he centrado en un tema importante que la neurociencia está intentando buscar la solución: las enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer.

Como ya os comenté en una entrada anterior, las mitocondrias son unos orgánulos que están presentes en nuestras células y se encargan de producir la energía que necesitan nuestras células. Por ello, cuando hay un fallo en las mísmas y por tanto, no funcionan correctamente; esta disfunción se ha asociado a la aparición de diversas enfermedades neurodegenerativas. Aquí os pongo la primera imagen donde se pueden mitocondrias sanas (izquierda), son esas figuras alargadas; y mitocondrias fragmentadas (derechas) en células donde los sistemas de reparación del ADN no funcionan.

|

| Imagen de microscopía electrónica. Fuente |

|

| Imagen de microscopía de fluorescencia de un muestra de ratón. Fuente |

Las proteínas que se acumulan para formar las placas amiloides son la proteína beta-amiloide y la proteína tau. Durante la neurodegeneración que se produce durante el Alzheimer, la primera protagonista es la proteína beta-amiloide, la cual empieza formar placas en los exteriores de las neuronas. Esto supone una alteración para el comportamiento de la proteína tau, que empieza a formar fibras dentro de las células nerviosas (llamados ovillos). En pacientes que presentan Alzheimer se ha encontrado una acumulación de ambas en lugares específicos del cerebro como el lóbulo temporal. Para que veáis cómo es la proteína beta-amiloide y cómo se comporta cuando está en agua, aquí os dejo esta imagen de microscopía confocal. Es importante señalar que los colores se han modificado con Photoshop.

|

| Proteína beta-amiloide con microscopía confocal. Fuente |

Hoy en nuestro programa radio, traemos una sesión especial donde hablaremos sobre una rama de la ciencia muy especial como es la neurociencia y más concretamente sobre el papel de las mitocondrias en el cerebro.

Para empezar, nos podrías introducir un poco, ¿qué son las mitocondrias? ¿por qué son importantes?

Las mitocondrias con orgánulos celulares que se encargan de generar la mayor parte de la energía que necesita la célula para llevar a cabo sus reacciones químicas. Para que nos hagamos una idea, son las centrales eléctricas que nos proporcionan energía para que tengamos luz, podamos cocinar en casa. La energía que producen se almacena en forma de ATP o trifosfato de adenosina. Y, bueno, las mitocondrias son importantes porque como he dicho son las que nos proporcionan la energía; si no funcionan, no tendríamos energía. Pero es que, además, cualquier desajuste a nivel mitocondrial también puede desencadenar en el desarrollo de numerosas enfermedades, muchas de ellas, enfermedades neurodegenerativas.

Nos has comentado que las mitocondrias son las que centrales eléctricas de nuestras células, pero ¿qué tienen que ver las mitocondrias con la neurociencia?

Pues por lo que ya he comentado anteriormente, muchas de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson pueden desarrollarse por un mal funcionamiento de las mitocondrias. Aún no sabe si es causa o efecto, pero lo que sí se sabe es que cuando algo falla en estos orgánulos, las enfermedades están ahí.

Entonces, ¿qué fallos en las mitocondrias pueden dar lugar a enfermedades?

Digamos que las mitocondrias pueden fallar a muchísimos niveles. Desde cómo las proteínas que necesitan para funcionar no son capaces de llegar a su destino y por tanto, las mitocondrias no funcionan bien. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las proteínas mitocondriales se sintetizan fuera de la mitocondria y necesitan ser transportadas a la mitocondria para hacer su función. Hay diversos mecanismos que pueden fallar. Y si fallan, estas proteínas mitocondriales no pueden entrar en la mitocondria y tienden a agregarse. Los agregados proteicos nunca auguran nada bueno.

Pero también en la división de las propias mitocondrias. Estos orgánulos están en una continua dinámica y se fusionan y fisionan rápidamente. Pues bien, si esta dinámica no es la adecuada también se pueden desarrollar enfermedades.

|

| Imagen de una mitocondria. Fuente |

Como os he dicho anteriormente, los fallos a nivel de entrada a la mitocondria pueden dar lugar a un fallo mitocondrial. Tendríamos mitocondrias disfuncionales. De hecho, es en lo que trabajamos en mi laboratorio. Entender cómo son esas rutas de entradas y qué ocurre si fallan porque una proteína se haya quedado atascada o porque el sistema no está funcionando correctamente. Para estudiarlo utilizamos modelos celulares, pero también lo estudiamos en levaduras.

¿Y esto se puede estudiar en levaduras? ¿Las que hacen el pan?

Sí, de hecho, es mucho más sencillo. La levadura es una célula eucariota igual que nuestras células y muchos mecanismos están conservados. Es decir, funcionan igual. Además, es un microorganismo muy versátil que se ha utilizado durante mucho tiempo, y se sigue utilizando, como modelo de célula eucariota. Tenemos las técnicas para estudiar la genética de la levadura muy desarrolladas, tenemos secuencias, y, es muy sencillo crecerlas.

Y sí, es la prima de la que hace el pan, pues dentro de las levaduras tenemos diferentes especies. Pero dentro de una misma especie como podría ser Saccharomyces cerevisiae tenemos diferentes cepas que se han especializado más en fermentar uva o fermentar para hacer pan. En nuestro caso utilizado una cepa de laboratorio, que es muy fácil de manejar.

|

| Levaduras al microscopio. Fuente |

¿Crees que para dentro de 20 años podremos tener una cura para el Alzheimer, por ejemplo?

Esto quizás es mucho decir. Tener una cura supone muchos avances tanto a nivel de conocimiento básico de la enfermedad como de conocimiento aplicado de compuestos que puedan tratar la enfermedad. Creo que en 20 años estaremos más cerca de poder encontrar una cura, y quien sabe, quizás hasta la hemos encontrado ya.

Hoy vamos a hablar de la neuroeducación, la cual se define como una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la neurología con la finalidad de mejorar los métodos de enseñanza y los programas educativos. Para ello usarían disciplinas como la psicología, la neurociencia, la propia educación y la ciencia cognitiva. Todo esto se basa en la plasticidad del cerebro y cómo lo podemos moldear con un aprendizaje continuo.

Desde el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) plantean que la neuroeducación podría aportar una serie de beneficios a la educación como identificar la emoción que se esta sintiendo para no responder impulsivamente ante la misma (gestión de las emociones) e identificar causas neurológicas de fracaso escolar como la dislexia o trastornos del aprendizaje. La idea final es desarrollar una aprendizaje que tenga en cuenta cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Pero no sólo el ISEP nos habla de las ventajas que tendría el establecimiento de la neuroeducación en nuestros centros; sino que Dr. Francisco Mora, uno de los mayores divulgadores sobre la relación entre el cerebro y el aprendizaje, dice que “no se puede aprender sin que el tema a tratar sea emocionante”. De tal forma que la emoción y la curiosidad serían pilares centrales para aprender, memorizar y adquirir conocimiento. De hecho, aquí os dejo un vídeo donde habla un poco más sobre el tema.

Pero todo esto es lo positivo, las ventajas que diferentes fuentes refieren a la neuroeducación. ¿Cuál es el lado negativo de la misma? No he podido encontrar opiniones negativas sobre la neuroeducación; por lo que voy a integrar mi punto de vista. Creo que el uso del prefijo neuro- en este caso sí que es un prefijo vacío, pues en la educación ya se tienen en cuenta estos factores neurológicos para desarrollar la misma. El profesor intenta hacer llamativo un temario que no lo es o quizás no necesita hacerlo llamativo porque lo tenemos que estudiar igual, e incluso, aunque no lo hagan llamativo o emocionante, habrá alumnos que lo perciban emocionante y otros que no, simplemente por las diferencias en gustos. A mí siempre me resultaron emocionantes las matemáticas, cómo todo cuadraba perfectamente; mientras que tenía compañeros que no las tragaban. ¿La neuroeducación hubiese ayudado? No creo que teniendo en cuenta las emociones podrían haber ayudado a hacer más atractivas las integrales o las derivadas.

Sin embargo, sí que creo que la neuroeducación podría ayudar a detectar y ayudar a los alumnos que presentan trastornos del aprendizaje. Entender el problema podría ayudar a hacer más sencillo cómo aprenden determinados conceptos estos alumnos.

Los reflejos son movimientos involuntarios que hace nuestro cuerpo en respuesta a algo. Haces el movimiento sin tener que pensarlo e incluso, aunque no quieras. Muchos de estos reflejos son reflejos de protección que nos ayudan a proteger nuestro cuerpo: ante algo muy caliente, por ejemplo. Pero también hay otros como pestañear cuando nos entra algo en los ojos o la tos y los estornudos para despejar nuestras vías aéreas o eliminar algo que no debería estar ahí.

El experimento que planteo está relacionado con conocer uno de los reflejos más conocidos, el famoso reflejo rotuliano o reflejo rotuliano profundo, que se produce cuando se golpea el tendón rotuliano. La idea es comprender que cuando se golpea, el tendón se estira y el músculo al que está conectado provocando el movimiento. Al hacerlo, se envía la señal a la médula espinal para decirle que nuestro músculo se ha estirado.

Para ello, el protocolo a seguir es muy sencillo, pues solo necesitaremos algo con lo que golpear el tendón rotuliano. Probaremos a hacer diversos golpes en diferentes zonas de la rodilla con la idea de observar la posición aproximada del tendón, así como el propio reflejo.

Este reflejo se utiliza en gran medida para asegurarse que el sistema nervioso funciona correctamente. Y, además, nos ayuda a mantener el equilibrio cuando estamos de pie y así, evitar caernos al mantener la rodilla en la posición correcta.

La evolución biológica se considera al cambio que sufren las especies a lo largo del tiempo debido a modificaciones genéticas que ayudan a adaptarse mejor al ambiente. De tal forma, los mejor adaptados son los que tiene mayor probabilidad de sobrevivir y, por tanto, transmitir su información genética a sus descendientes.

Teniendo en cuenta que la evolución se debe a cambios genéticos, ¿podríamos saber si el desarrollo de una cultura también puede tener consecuencias en la evolución biológica? Veo bastante claro que el desarrollo de una cultura afecta a la evolución biológica. El desarrollo de la cultura nos puede ayudar a ser los más adaptados en ese momento y, por consiguiente, a ser los que transmitamos nuestra información genética a la siguiente generación.

|

| Evolución Humana. Fuente. |

Un poco más tarde, aparece la posibilidad de utilizar las manos para el desarrollo de actividades variadas: manipular y transportar objetos,.. Al mismo tiempo, la especie tiene que empezar a organizarse y comunicarse con el resto de individuos de su comunidad para que la comunidad reme en la misma dirección. La aparición de esta comunicación junto al desarrollo de herramientas y armas, les permitió cazar, usar el fuego, entre otras cosas.

La aparición de la caza y el uso del fuego, supuso un mayor aporte de energía para el desarrollo del cerebro y, por tanto, de sus capacidades cognitivas. El fuego supone un paso crucial para evitar contraer enfermedades y facilitar la digestión al tratar los alimentos. Estos cambios a nivel cultural, supusieron cambios físicos en el tiempo.

Así, los cambios genéticos dan lugar a cambios biológicos que ayudaron al ser humano a desarrollar capacidades cognitivas. Estas nuevas capacidad cognitivas ayudaron al desarrllo de nuevas funciones biológicas. Por tanto, la cultura generó un avance a nivel biológico, que generó avances más complejos a nivel cultural y, por tanto, biológico. Esta retroalimentación favoreció la aparición de los seres humanos que somos hoy en día.

|

| Código Genético. Fuente: Wikipedia |

|

| Luna. Fuente: Unsplash |

Fuente: Unsplash

|

| Magnetita. Fuente. Wikipedia |

La investigaciones científicas se pueden plantear desde dos métodos o formas de hacer para llegar a la conclusión final, para llegar a nuestro objetivo.

Podemos utilizar método inductivo, en el que vamos a inducir nuestro resultado. Partiremos de un supuesto individual para poder tener una idea más general. Por ejemplo, si voy por la calle y me encuentro con una cola enorme en una tienda, puedo inducir que esa tienda tiene rebajas, y, por eso, hay tanta gente esperando a entrar. Para mi es el método más fácil de identificar, pues la mayor parte de la ciencia (o al menos de la que yo me rodeo) se hace siguiendo este método. Encontramos algo y, con eso, inducimos que podría estar pasando. Para dar un ejemplo cientifico (y no quedarnos solo con las rebajas) aquí os traigo una noticia que salió hace pocos días: Científicos logran secuenciar el genoma humano completo por primera vez en la historia.

En la noticia nos hablan de cómo, por fin, se ha conseguido tener un genoma humano completo. Porque, a pesar de que hace años que salió el primer borrador del genoma humano, aún quedaban zonas sin saber lo que eran. ¡Y, sí, por fín, lo sabemos! Esta noticia nos habla de ciencia inductiva, pues a partir de una secuencia de ADN podemos inferir genes, cambios estructurales en el ADN que dan lugar a enfermedades, entre otras muchas cosas. A partir de algo que hemos observado, algo particular, podemos generar una idea general.

Pero también podemos utilizar el método deductivo, que funciona al contrario que el método inductivo. Vamos a partir de algo general, una teoría, una hipótesis y vamos a encontrar algo particular. Como ejemplo no científco me ha gustado este:

1. Los hombres son mortales.

2. Aristóteles es un hombre.

Por tanto, Artistóteles es mortal.

Sin embargo, cuando intento pensar en un ejemplo de ciencia deductiva, me es más complicado (quizás, como ya dije, por cómo es la ciencia en mi trabajo) pero aquí tenemos una noticia que podríamos considerar ciencia seguiendo el modo deductivo: Las consecuencias del choque de dos estrellas de neutrones.

En esta noticia nos hablan sobre la colisión de dos estrellas de neutrones que se fundieron en un solo objeto. Muy bien, este hecho ha dado lugar a la confirmación de varias teorías astrofísicas que llevaban varios años en entredicho. Por ello, en el estudio deductivo, primero, necesitamos de un conocimiento previo, generalmente teórico que, posteriormente, se va a comprobar gracias a ciertos hechos. Este tipo de método científico se puede encontrar fácilmente en ciencias como la física, la astronomía, entre otras.

|

| Fuente: Somos Científicos |

Los pisos de estudiantes siempre se han caracterizado como sitios con abundante microbiota, debido a la falta de limpieza y de organización entre los habitantes del mismo. Antes de comenzar, por propia experiencia, diré que no todos son así... pero que en la gran mayoría de mis ocasiones compartiendo piso han sido un poco caos. A nadie le gusta ponerse a limpiar porque sí.

Pero, ¿qué es eso de la microbiota? ¿y cómo podemos poner en una misma frase microbiota y piso de estudiantes? Bien, la microbiota hace referencia a un grupo de microorganismos que están presentes en un determinado sitio. Tenemos la microbiota intestinal (nuestros amigos microorganismos habitando en el aparato digestivo), la microbiota de la boca (los que viven entre nuestros dientes rodeados de saliva) y también podemos hablar de la microbiota de un piso de estudiantes, es decir, los microorganismos que habitan en un piso de estudiantes.

La microbiota de un piso de estudiantes no dista en gran medida de la microbiota de un piso cualquiera. Al final no dejan de ser microorganismos que encontramos en el ambiente. Auqnue si que hay que puntualizar que la ausencia de limpieza, puede favorecer que estos amigos estén más presentes de lo que nos gustaría.

Podemos encontrarlos en ambientes más húmedos como los estropajos o el fregadero, puesto que estas condiciones favoreceren el crecimiento de unos determinados microorganismos. De hecho, Iñaki López Goñi analizó el microbioma del estropajo de cocina con la conclusión de que es el lugar de toda la casa donde más microorganismos podemos encontrar. Entre ellos, tendríamos a nuestras gran conocidas Escherichia coli o Salmonella, pero acompañadas de vez en cuando por Campylobacter, Acinetobacter o la que más podemos encontrar en el estropajo, Moraxella osloensis. Sin embargo, la cocina también está habitada por otro tipo de microorganismos, los hongos, como Penicillium digitatum, el famoso hongo que les aparece a las naranjas cuando se echan a perder. Y si, Penicillium digitatum es primo hermano del famoso hongo con el que se descubrió la penicilina, Penicillium notatum.

Así, a pesar de que los pisos de estudiantes son mayores nidos para estos microorganismos, podemos encontrarlos en casi cualquier sitio. Por ello, me propuse intentar descubrir algunos de los microorganismos que había en mi propia casa. Aunque el mini-estudio que hice tiene sus puntos flacos (pues solo utilice un medio de crecimiento y hay ciertos microorganismos que pueden estar pero no ser capaces de crecer), podemos hacernos una idea de algunos microorganismos que están rodando por mi casa.

A modo de resumen, cogí varias placas Petri con un medio muy rico en nutrientes que solemos utilizar en el laboratorio para crecer levaduras, pero que debido a su gran cantidad de nutrientes, otros tipos de microorganismos también pueden crecer. Distribuí las placas por sitios aleatorios de mi casa, como la basura (1), el frutero (2), el salón (3) y el baño (4); las abrí durante dos minutos y después, las cerré y deje que los microorganismos empezasen a crecer. Aquí os muestro varias fotos tras 7 días de incubación.

¿Es el Cáncer una preocupación actual? Cáncer, una palabra que gran parte de la población teme. Cáncer, la enfermedad que está a la orden de...